PERJAMUAN

ini darahku

sesap baik-baik

ini dagingku

congkel lagi sekepal

di luar

sepi telah resah berkerumun

bagikan saja

sebab tiap sajak cuma gema di Getsemani

tidak, jangan berduka!

aku cuma seorang kekasih

yang bimbang menunggu

di kayu salibmu

(Yogyakarta, 2011-2012)

MENJADI GENANGAN

kamulah Toba

genangan air mata purba

duka yang membeku sebagai dinding kawah

kau kutuk aku dengan cintamu

berjaga sebagai menhir di gerbang-gerbang huta

sampai kau sudahi tujuh puluh tujuh ribu kangenku

dengan selembar kartu pos

yang tak sampai kemanapun

(Bekasi, 2012)

LEBARAN

hatiku sebatang kembang api

kau sulut dan terbakar di awang

sambil kau bertepuk tangan

kumaafkan engkau

untuk kegembiraan yang kekanak-kanakan

(Magelang, 2011)

Minggu, 13 Mei 2012

Kamis, 10 Mei 2012

Seorang Nenek Di Kaki Merapi

setelah puing, setelah asap

setelah tak seorangpun

seorang nenek digendong relawan

ia enggan tak mau pergi

kula mriki mawon

setelah seismologi dan laporan cuaca

setelah early warning system dan disaster management

seorang nenek bersikeras

ia tak beradu pendapat, ia diam

mungkin ada yang tak kita mengerti

pejah gesang kersane Gusti

seorang nenek di kaki Merapi

diusir dari gagasannya

sebab orang tak mau ia seperti Mbah Maridjan

yang kata seorang ustadz

mendzalimi dirinya sendiri

seorang nenek di puing Merapi

berharap menutup wajah dengan kain

berbaring menghadap wuwungan

sembari menyapa maut

dan di gedung kesenian

para penyair berkumpul

membacakan sajak-sajak kepedihan melipur lara

sambil lupa bertanya pada si Nenek

apa sesungguhnya arti selamat

Susy Ayu

Nov 2010

dimuat dalam buku antologi puisi "Merapi Gugat"

setelah tak seorangpun

seorang nenek digendong relawan

ia enggan tak mau pergi

kula mriki mawon

setelah seismologi dan laporan cuaca

setelah early warning system dan disaster management

seorang nenek bersikeras

ia tak beradu pendapat, ia diam

mungkin ada yang tak kita mengerti

pejah gesang kersane Gusti

seorang nenek di kaki Merapi

diusir dari gagasannya

sebab orang tak mau ia seperti Mbah Maridjan

yang kata seorang ustadz

mendzalimi dirinya sendiri

seorang nenek di puing Merapi

berharap menutup wajah dengan kain

berbaring menghadap wuwungan

sembari menyapa maut

dan di gedung kesenian

para penyair berkumpul

membacakan sajak-sajak kepedihan melipur lara

sambil lupa bertanya pada si Nenek

apa sesungguhnya arti selamat

Susy Ayu

Nov 2010

dimuat dalam buku antologi puisi "Merapi Gugat"

Stasiun Tugu Dalam Catatan

STASIUN TUGU 1

di peron lidahmu kelu

sebab telah salah kau tulis

pidato penyambutan untuk sesuatu

yang menjadi keberangkatanmu sendiri

STASIUN TUGU 2

di kursi fiber itu kau termangu

penantianmu sia-sia

sebab entah bagaimana

tak kau sadari adaku

tik tok jam yang setia

menghitung gerbong demi gerbong

juga degup jantungmu sendiri

STASIUN TUGU 3

di jendela

kulihat wajahmu berseliweran

apakah kita pernah berkenalan?

lama kau tak menjawab

sebelum akhirnya kudengar

suara roda menggilas rel

hatiku yang bising dihajar sepi

30 Nov 2010

Susy Ayu

dimuat di Minggu Pagi, Yogya

di peron lidahmu kelu

sebab telah salah kau tulis

pidato penyambutan untuk sesuatu

yang menjadi keberangkatanmu sendiri

STASIUN TUGU 2

di kursi fiber itu kau termangu

penantianmu sia-sia

sebab entah bagaimana

tak kau sadari adaku

tik tok jam yang setia

menghitung gerbong demi gerbong

juga degup jantungmu sendiri

STASIUN TUGU 3

di jendela

kulihat wajahmu berseliweran

apakah kita pernah berkenalan?

lama kau tak menjawab

sebelum akhirnya kudengar

suara roda menggilas rel

hatiku yang bising dihajar sepi

30 Nov 2010

Susy Ayu

dimuat di Minggu Pagi, Yogya

Takluk

seutas g stringku

kau akui adalah mata rantai hilang, yang diburu darwin;

sebab aku adalah manusia yang bermula di Baqqah

dari tanah yang ditiupkan ruh di bentang langit

kau akui

khotbah-khotbahmu telah rubuh di bawah rentang kakiku

kerajaan-kerajaanmu cuma selintas bau samudra

mengingatkan pada keberadaanmu sebagai makhluk pra ampibi,

jauh sebelum mamalia-mamalia merangkak di daratan,

dan kau belum lagi menyusu dari dadaku

kau takluk pada seutas g stringku ***

12 Juni 2010

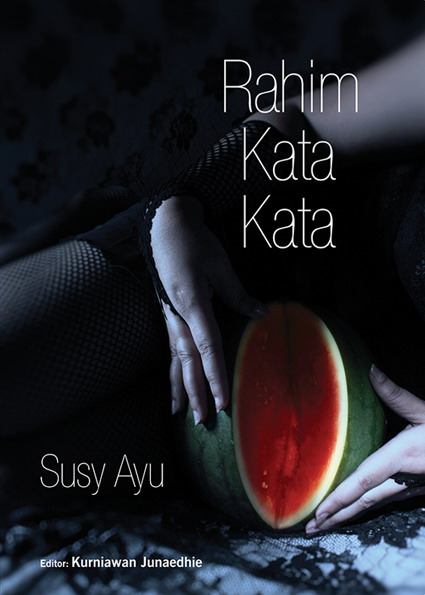

dimuat dalam buku antologi puisi tunggalku "Rahim Kata-Kata"

kau akui adalah mata rantai hilang, yang diburu darwin;

sebab aku adalah manusia yang bermula di Baqqah

dari tanah yang ditiupkan ruh di bentang langit

kau akui

khotbah-khotbahmu telah rubuh di bawah rentang kakiku

kerajaan-kerajaanmu cuma selintas bau samudra

mengingatkan pada keberadaanmu sebagai makhluk pra ampibi,

jauh sebelum mamalia-mamalia merangkak di daratan,

dan kau belum lagi menyusu dari dadaku

kau takluk pada seutas g stringku ***

12 Juni 2010

dimuat dalam buku antologi puisi tunggalku "Rahim Kata-Kata"

Setangkai Lily Dari Peking

Dulu orang bertanya-tanya, apa yang terjadi jika sebuah benda dibelah terus –menerus, terus dan terus, kecil dan makin kecil? Tak seorangpun bisa melakukannya. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cerdas dan tak henti mempertanyakan kenyataan dunia yang dilihatnya. Kalian tahu apa yang dia katakan? Ia bilang, pekerjaan belah-membelah semacam ini tak bisa dilakukan terus- menerus. Pada akhrinya orng akan tahu bahwa itu pekerjaan mustahil. Itu pelajarannya, seseorang harus berhenti pada waktunya, ia harus menyadari kemampuannya sendiri. Pada saat itulah , orang akan sampai pada bagian yang tak bisa dibagi lagi. Inilah: atom! Dan laki-laki yang cerdas itu bernama Demokritus.

Selain soal Demokritus, aku tercenung oleh ucapan guruku dulu bahwa aku harus menyadari kemampuanku sendiri. Kemampuan bertahan untuk terus tingal di rumah bersama papa, kemampuan untuk mananggung perasaan papa yang terlanjur kehilangan prasangka baik terhadap dunia, hingga mengubah dirinya menjadi lebah pekerja tak bernama di antara kerumunan sejenisnya, mengira bahwa dunia disusun dari berbatang-batang korek api yang bisa dihitung jumlahnya. Aku menyerah untuk menanggungkan papa yang demikian. Papa yang selalu siap melakukan penyederhaan yang picik, mungkin lebih tepat keras kepala, meskipun di atas semua itu papa cuma seorang ayah yang berusaha melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Kekeraskepalaan papa seringkali membuatnya jauh dari mama dan aku, sungguh ia seorang papa dan suami yang otoriter. Aku menyerah.

Dulu opa adalah pemilik opera Peking. Ia melatih pemain-pemainnya sendiri, mengajari mereka keindahan dan bagaimana hidup dari menciptakan keindahan. Opa dan papa sangat bangga dengan itu, seperti tak ada kehidupan lain di luar itu. Tapi hal-hal terjadi, sebagian terlalu buruk, hidup seperti menumpang di negeri sendiri, tak boleh memilih pakaian kita sendiri, tak boleh merayakan kegembiraan kita sendiri. Aku belum lahir ketika kejadian itu berlangsung. Ada baiknya aku tak merasakan bahwa ada kehangatan dari yang selama ini aku alami.

Kadang aku berpikir, akan lebih baik kalau seseorang tak memiliki kenangan manis. Semua bisa mengubah orang-orang menjadi seperti papa sekarang. Tapi aku tahu, cinta mama membuat papa tak pernah berubah di mata mama. “Papa tetap laki-laki yang hangat, Papa cuma sedang marah. “ Begitu kata mama.

Papa selalu marah menghadapai apapun bahkan untuk segelas air es yang tidak ditemukan di dalam kulkas.

“Bing! Di mana air es?” Papa berteriak.

“Mama bobo,Pa. Mama demam. Air es habis, butuh beberapa jam untuk mendinginkannya lagi. Pa bisa pakai es batu kalau mau.” Aku menjawab dengan kegusaran yang terpendam.

“Mau jadi apa kau ngomong begitu sama orang tua? Aku ngurus pabrik seharian, tahu untuk siapa? Untuk kamu! Kalau aku pulang, apa yang kuinginkan? Air es! Air es tanpa es batu. Ngerti nggak? Kamu mau gantikan Papa ngurus pabrik? Kerjamu cuma sekolah, nonton tv, sibuk foto ini itu. Kalian semua nggak berguna!”

“Papa nggak boleh menghina mama. Papa nggak boleh menghina hobi Lily. Lily cuma bisa motret, Lily senang berada di tempat lain selain di rumah ini, Lily nggak bisa kayak papa ngurus pabrik dan pernah punya opera terkenal.”

Plak! Papa menamparku. Aku berdiri menatapnya tajam. Sementara papa sibuk menciptakan duniaku seperti kisah opera yang bisa dia atur dengan skenario di kepalanya. Apakah papa juga membenciku seperti dia membenci pribumi?

“ Pacaran kamu sekarang sama pribumi?” Suatu hari Papa menegurku dengan keras, di depan rumah ketika Iwan baru mengantarku pulang dari pameran photography. Aku tidak diberinya kesempatan bicara.

“Berapa lama kamu ngabisin duit orang tuamu? 18 tahun? 19 tahun? Dan berapa harga tuh mobil kamu? Puluhan juta, ratusan juta? SMA kamu sudah minta mobil, kalo kuliah kamu minta apa? Ganti mobil yang ada TV nya sekalian? Kamu kuliah, taruh kata tujuh tahun, tigatahun kamu habiskan di diskotik dan pusat pertokoan !” Papa tidak bisa berhenti bicara. Kemarahannya meluap kepada Iwan.

“ Itu untung kalo kamu nggak narkoba. Kalo kamu narkoba, mabuk, ketagihan, orang tuamu akan menghabiskan berapa puluh juta lagi untuk mengirimmu ke rehabilitasi. Dikira saya tidak tahu? Terus berapa ratus juta lagi untuk mobil baru? Biar perasaanmu senang, biar kamu lupa sama narkobamu. Kalau kamu lulus, jadi Insinyur, itu udah untung banget. Kamu akan tetap dibayar untuk bikin diskotik baru, mall baru agar anak-anakmu bisa belanja lebih gila-gilaan lagi. Generasi apa kamu?”

“Tapi om...” Iwan kelabakan. Aku erat menggenggam tangan Mama.

“ Terus hari ini kamu habis bawa anak saya, dengan mobilmu yang warnanya kolokan itu. Kamu mau pamerin ke saya? Ke anak gadis saya?”

“Tapi ,om..saya tidak bermaksud sejauh itu..”

“Oya? Terus kamu mau apa? Kalau saya tidak kasih , kamu hamilin dia nanti. Begitukan caranya? Dikira saya tidak tahu? Terus saya terpaksa kasih anak saya, terus karena kamu nggak bisa kerja, seminggu sekali anak saya akan pulang sambil nangis, minta duit sama saya!”

Saat itu aku adalah gadis 19 tahun yang hidup di negeri seseorang, dengan ayah yang jadi menyebalkan karena tidak boleh bermain barongsai. Tiba-tiba aku merasa menjadi orang Cina, perasaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tahu, aku memang cina, bermata sipit, seperti beberapa ratus ribu orang lainnya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Aku belajar Pancasila seperti mereka. Duduk di kelas seperti mereka. Tolol seperti mereka. Aku bertanya-tanya, apakah mereka merasa seperti pribumi?

Dan Iwan memang pribumi di sekolah kami, dan dia bawa mobil. Orang pikir Cina selalu kaya, dan papa mungkin kecewa dengan hidupnya, meski ia pekerja keras. Awalnya aku tidak mau naik mobil Iwan, nanti dikira aku matre. Apalagi aku sipit. Apakah Iwan merasa menjadi cina karena dia pakai mobil dan sekolah di sekolah swasta? Apakah papa merasa jadi pribumi karena dia tingal di negeri ini? Papa tidak bahagia, apapun tidak lagi menyelamatkannya. Aku tidak tahu lagi apa yang dibutuhkan papa, mungkin dia tidak ingin menjadi binatang pencari uang tetapi bagaimana ia bisa tahu hal itu? Dia tidak diijinkan menjadi yang lain, opera opa sudah dibubarkan. Ah, Aku ingin tempat lain, tidak mau duduk di sini, waiting like a fool, menunggu kereta dengan jurusan entah.

Dan kini malam Imlek, seperti dari tahun ke tahun aku merayakan dengan kekhidmatanku sendiri. Tak ada mama, tak ada papa. Kerusuhan Mei telah menghanguskan pabrik papa, merenggut jantungnya untuk kemudian mama menyusul papa dengan cintanya.

Mungkin orang-orang akan megejekku, karena aku Cina, mahasiswi antropologi yang gemar menjadi relawan di tempat yang begitu banyak kematian merenggut. Mungkin di mata orang-orang aku hanya turis yang kebingungan mencari cara untuk pelesir, yang bepergian sejauh ribuan kilo ke sebuah tempat di mana orang –orang saling berbunuhan dengan saudaranya, seperti di Ambon. Juga mengajarkan anak-anak kecil di pengungsian korban Merapi. Kalian bisa saja menuduhku aku bersedih dengan cara yang mewah,mengambil gambar- gambar mereka dan menjadikannya wallpaper di komputer, bersama monumen kesedihanku yang lain.

Benar aku mencari alasan yang paling sederhana untuk melakukan sesuatu, untuk menghidupkan sesuatu, untuk sesuatu yang lebih baik, setidaknya kematian orang tuaku, setidaknya rasa kehilangan, kenangan-kenanganku. Kalian akan mengejekku, tapi mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kuraih, untuk bertahan dan berjalan terus. kangen Pa, kangen Ma, kangen rumah. Pa, Ma ayo kita bermain opera Peking dan barongsai, Gong Xi Fa Cai !***

Susy Ayu

dimuat di Minggu Pagi, Yogja, 4 Feb 2011

Selain soal Demokritus, aku tercenung oleh ucapan guruku dulu bahwa aku harus menyadari kemampuanku sendiri. Kemampuan bertahan untuk terus tingal di rumah bersama papa, kemampuan untuk mananggung perasaan papa yang terlanjur kehilangan prasangka baik terhadap dunia, hingga mengubah dirinya menjadi lebah pekerja tak bernama di antara kerumunan sejenisnya, mengira bahwa dunia disusun dari berbatang-batang korek api yang bisa dihitung jumlahnya. Aku menyerah untuk menanggungkan papa yang demikian. Papa yang selalu siap melakukan penyederhaan yang picik, mungkin lebih tepat keras kepala, meskipun di atas semua itu papa cuma seorang ayah yang berusaha melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Kekeraskepalaan papa seringkali membuatnya jauh dari mama dan aku, sungguh ia seorang papa dan suami yang otoriter. Aku menyerah.

Dulu opa adalah pemilik opera Peking. Ia melatih pemain-pemainnya sendiri, mengajari mereka keindahan dan bagaimana hidup dari menciptakan keindahan. Opa dan papa sangat bangga dengan itu, seperti tak ada kehidupan lain di luar itu. Tapi hal-hal terjadi, sebagian terlalu buruk, hidup seperti menumpang di negeri sendiri, tak boleh memilih pakaian kita sendiri, tak boleh merayakan kegembiraan kita sendiri. Aku belum lahir ketika kejadian itu berlangsung. Ada baiknya aku tak merasakan bahwa ada kehangatan dari yang selama ini aku alami.

Kadang aku berpikir, akan lebih baik kalau seseorang tak memiliki kenangan manis. Semua bisa mengubah orang-orang menjadi seperti papa sekarang. Tapi aku tahu, cinta mama membuat papa tak pernah berubah di mata mama. “Papa tetap laki-laki yang hangat, Papa cuma sedang marah. “ Begitu kata mama.

Papa selalu marah menghadapai apapun bahkan untuk segelas air es yang tidak ditemukan di dalam kulkas.

“Bing! Di mana air es?” Papa berteriak.

“Mama bobo,Pa. Mama demam. Air es habis, butuh beberapa jam untuk mendinginkannya lagi. Pa bisa pakai es batu kalau mau.” Aku menjawab dengan kegusaran yang terpendam.

“Mau jadi apa kau ngomong begitu sama orang tua? Aku ngurus pabrik seharian, tahu untuk siapa? Untuk kamu! Kalau aku pulang, apa yang kuinginkan? Air es! Air es tanpa es batu. Ngerti nggak? Kamu mau gantikan Papa ngurus pabrik? Kerjamu cuma sekolah, nonton tv, sibuk foto ini itu. Kalian semua nggak berguna!”

“Papa nggak boleh menghina mama. Papa nggak boleh menghina hobi Lily. Lily cuma bisa motret, Lily senang berada di tempat lain selain di rumah ini, Lily nggak bisa kayak papa ngurus pabrik dan pernah punya opera terkenal.”

Plak! Papa menamparku. Aku berdiri menatapnya tajam. Sementara papa sibuk menciptakan duniaku seperti kisah opera yang bisa dia atur dengan skenario di kepalanya. Apakah papa juga membenciku seperti dia membenci pribumi?

“ Pacaran kamu sekarang sama pribumi?” Suatu hari Papa menegurku dengan keras, di depan rumah ketika Iwan baru mengantarku pulang dari pameran photography. Aku tidak diberinya kesempatan bicara.

“Berapa lama kamu ngabisin duit orang tuamu? 18 tahun? 19 tahun? Dan berapa harga tuh mobil kamu? Puluhan juta, ratusan juta? SMA kamu sudah minta mobil, kalo kuliah kamu minta apa? Ganti mobil yang ada TV nya sekalian? Kamu kuliah, taruh kata tujuh tahun, tigatahun kamu habiskan di diskotik dan pusat pertokoan !” Papa tidak bisa berhenti bicara. Kemarahannya meluap kepada Iwan.

“ Itu untung kalo kamu nggak narkoba. Kalo kamu narkoba, mabuk, ketagihan, orang tuamu akan menghabiskan berapa puluh juta lagi untuk mengirimmu ke rehabilitasi. Dikira saya tidak tahu? Terus berapa ratus juta lagi untuk mobil baru? Biar perasaanmu senang, biar kamu lupa sama narkobamu. Kalau kamu lulus, jadi Insinyur, itu udah untung banget. Kamu akan tetap dibayar untuk bikin diskotik baru, mall baru agar anak-anakmu bisa belanja lebih gila-gilaan lagi. Generasi apa kamu?”

“Tapi om...” Iwan kelabakan. Aku erat menggenggam tangan Mama.

“ Terus hari ini kamu habis bawa anak saya, dengan mobilmu yang warnanya kolokan itu. Kamu mau pamerin ke saya? Ke anak gadis saya?”

“Tapi ,om..saya tidak bermaksud sejauh itu..”

“Oya? Terus kamu mau apa? Kalau saya tidak kasih , kamu hamilin dia nanti. Begitukan caranya? Dikira saya tidak tahu? Terus saya terpaksa kasih anak saya, terus karena kamu nggak bisa kerja, seminggu sekali anak saya akan pulang sambil nangis, minta duit sama saya!”

Saat itu aku adalah gadis 19 tahun yang hidup di negeri seseorang, dengan ayah yang jadi menyebalkan karena tidak boleh bermain barongsai. Tiba-tiba aku merasa menjadi orang Cina, perasaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tahu, aku memang cina, bermata sipit, seperti beberapa ratus ribu orang lainnya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Aku belajar Pancasila seperti mereka. Duduk di kelas seperti mereka. Tolol seperti mereka. Aku bertanya-tanya, apakah mereka merasa seperti pribumi?

Dan Iwan memang pribumi di sekolah kami, dan dia bawa mobil. Orang pikir Cina selalu kaya, dan papa mungkin kecewa dengan hidupnya, meski ia pekerja keras. Awalnya aku tidak mau naik mobil Iwan, nanti dikira aku matre. Apalagi aku sipit. Apakah Iwan merasa menjadi cina karena dia pakai mobil dan sekolah di sekolah swasta? Apakah papa merasa jadi pribumi karena dia tingal di negeri ini? Papa tidak bahagia, apapun tidak lagi menyelamatkannya. Aku tidak tahu lagi apa yang dibutuhkan papa, mungkin dia tidak ingin menjadi binatang pencari uang tetapi bagaimana ia bisa tahu hal itu? Dia tidak diijinkan menjadi yang lain, opera opa sudah dibubarkan. Ah, Aku ingin tempat lain, tidak mau duduk di sini, waiting like a fool, menunggu kereta dengan jurusan entah.

Dan kini malam Imlek, seperti dari tahun ke tahun aku merayakan dengan kekhidmatanku sendiri. Tak ada mama, tak ada papa. Kerusuhan Mei telah menghanguskan pabrik papa, merenggut jantungnya untuk kemudian mama menyusul papa dengan cintanya.

Mungkin orang-orang akan megejekku, karena aku Cina, mahasiswi antropologi yang gemar menjadi relawan di tempat yang begitu banyak kematian merenggut. Mungkin di mata orang-orang aku hanya turis yang kebingungan mencari cara untuk pelesir, yang bepergian sejauh ribuan kilo ke sebuah tempat di mana orang –orang saling berbunuhan dengan saudaranya, seperti di Ambon. Juga mengajarkan anak-anak kecil di pengungsian korban Merapi. Kalian bisa saja menuduhku aku bersedih dengan cara yang mewah,mengambil gambar- gambar mereka dan menjadikannya wallpaper di komputer, bersama monumen kesedihanku yang lain.

Benar aku mencari alasan yang paling sederhana untuk melakukan sesuatu, untuk menghidupkan sesuatu, untuk sesuatu yang lebih baik, setidaknya kematian orang tuaku, setidaknya rasa kehilangan, kenangan-kenanganku. Kalian akan mengejekku, tapi mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kuraih, untuk bertahan dan berjalan terus. kangen Pa, kangen Ma, kangen rumah. Pa, Ma ayo kita bermain opera Peking dan barongsai, Gong Xi Fa Cai !***

Susy Ayu

dimuat di Minggu Pagi, Yogja, 4 Feb 2011

Puisi-Puisi SA di Minggu Pagi, Yogya

Puisi-puisi Susy Ayu di koran Minggu Pagi, Yogyakarta, Jumat Kliwon 14 Oktober 2011

SAJAK SEEKOR BADAK

(untuk 50 ekor badak jawa yang hampir punah di ujung kulon)

saat kau resah dan sendiri

bersembunyilah di sini

pada kubangan pada sesemakan

pada tiga goresan culaku di batang-batang pohon

tunggu ia datang

mengukur jejakmu

menebak adamu

menghitung hidupmu

di dalam sini

sembunyimu abadi

dengan limapuluh ekor kesunyian

di Dandaka-Dandaka rahasia

sebelum Baratayudha

8 Maret 2011

PADA SUATU MASA DI KELENTENG MA ZU

561 tahun keabadian

cintaku kokoh meresap

dalam tiang jati kelenteng tertua

tegak menghadap langit tanah Jawa

ketika angin berwajah gelisah

telah kutitipkan nama kita

pada arak-arakan kio keemasan

anggun melintasi gerbang Ma Zu

Lasem, April 2011

TERSESAT

orang sudah berbunuhan sejak jaman dulu

ini semua bukan hal baru

dan masih saja berulang

mereka mencari jalan pulang masing-masing

dan tak habis-habis mempertengkarkan cara yang mereka tempuh

kelak anak-anak kita juga mencari jalan pulang

tapi dari mana semua itu hendak dimulai ?

tidakkah kita cemas mereka akan tersesat

jika hanya kebencian yang diwariskan?

ada banyak kuburan di tempat ini

ada lebih banyak lagi di benak orang-orang

mereka menziarahinya tiap kali

setiap kali disadari ada yang sudah hilang

mereka akan menengok ke sekeliling

tak tahu lagi apakah kesedihan atau kematian

yang membuat mereka saling melukai

kelak anak-anak kita adalah si penyampai pesan

yang semua pesan adalah berita baik

bukankah setiap nabi juga membawa pesan baik?

namun pengikutnya memperlombakan kebaikannya

hingga saling membunuh untuk memenangkannya

mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala

nabi-nabi itu, kebaikan kebaikan itu

mereka lalai bahwa jalan pulang hanya kepada Tuhan

Tuhan satu-satunya tempat semua pesan itu berasal

Oktober 2011

OPERA SEMALAM 2

kita duduk berdua di depan televisi

“Kita sudah kebingungan. Kita panggil para ahli dari luar negeri dan

bersikap seakan formulasinya adalah obat paling mujarab untuk segala

penyakit. Kita berkerumun seperti nonton tukang obat di pasar. Anda

ngerti tho maksud saya?”

kita duduk berdua di depan televisi, mengganti saluran lain

“negeri ini penuh krisis, tidak semata-mata krisis politik, melainkan

krisis multidimensi. Rakyat sudah tidak percaya lagi lagi pada

kepemimpinan yang ada “

kita duduk berdua di depan televisi, menekan saluran lain

“Indonesia mmng sedang membususk. Mental kita belum mampu

berdemokrasi. Amerika melewati tahap anarkis sebelum akhirnya

membentuk masyarakat sipil mereka. Perbudakan, perang saudara,

wildwest.”

kita berdua masih duduk di depan televisi, mematikannya

bapakku terbunuh di atas sajadah

ayahmu meninggal kena ledakan bom gereja

haruskah ada seseorang yang mati lebih dulu untuk memberikan alasan

atas cita-cita kemanusiaan?

Tuhan, Kau ada di saluran berapa?

Oktober 2011

SAJAK SEEKOR BADAK

(untuk 50 ekor badak jawa yang hampir punah di ujung kulon)

saat kau resah dan sendiri

bersembunyilah di sini

pada kubangan pada sesemakan

pada tiga goresan culaku di batang-batang pohon

tunggu ia datang

mengukur jejakmu

menebak adamu

menghitung hidupmu

di dalam sini

sembunyimu abadi

dengan limapuluh ekor kesunyian

di Dandaka-Dandaka rahasia

sebelum Baratayudha

8 Maret 2011

PADA SUATU MASA DI KELENTENG MA ZU

561 tahun keabadian

cintaku kokoh meresap

dalam tiang jati kelenteng tertua

tegak menghadap langit tanah Jawa

ketika angin berwajah gelisah

telah kutitipkan nama kita

pada arak-arakan kio keemasan

anggun melintasi gerbang Ma Zu

Lasem, April 2011

TERSESAT

orang sudah berbunuhan sejak jaman dulu

ini semua bukan hal baru

dan masih saja berulang

mereka mencari jalan pulang masing-masing

dan tak habis-habis mempertengkarkan cara yang mereka tempuh

kelak anak-anak kita juga mencari jalan pulang

tapi dari mana semua itu hendak dimulai ?

tidakkah kita cemas mereka akan tersesat

jika hanya kebencian yang diwariskan?

ada banyak kuburan di tempat ini

ada lebih banyak lagi di benak orang-orang

mereka menziarahinya tiap kali

setiap kali disadari ada yang sudah hilang

mereka akan menengok ke sekeliling

tak tahu lagi apakah kesedihan atau kematian

yang membuat mereka saling melukai

kelak anak-anak kita adalah si penyampai pesan

yang semua pesan adalah berita baik

bukankah setiap nabi juga membawa pesan baik?

namun pengikutnya memperlombakan kebaikannya

hingga saling membunuh untuk memenangkannya

mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala

nabi-nabi itu, kebaikan kebaikan itu

mereka lalai bahwa jalan pulang hanya kepada Tuhan

Tuhan satu-satunya tempat semua pesan itu berasal

Oktober 2011

OPERA SEMALAM 2

kita duduk berdua di depan televisi

“Kita sudah kebingungan. Kita panggil para ahli dari luar negeri dan

bersikap seakan formulasinya adalah obat paling mujarab untuk segala

penyakit. Kita berkerumun seperti nonton tukang obat di pasar. Anda

ngerti tho maksud saya?”

kita duduk berdua di depan televisi, mengganti saluran lain

“negeri ini penuh krisis, tidak semata-mata krisis politik, melainkan

krisis multidimensi. Rakyat sudah tidak percaya lagi lagi pada

kepemimpinan yang ada “

kita duduk berdua di depan televisi, menekan saluran lain

“Indonesia mmng sedang membususk. Mental kita belum mampu

berdemokrasi. Amerika melewati tahap anarkis sebelum akhirnya

membentuk masyarakat sipil mereka. Perbudakan, perang saudara,

wildwest.”

kita berdua masih duduk di depan televisi, mematikannya

bapakku terbunuh di atas sajadah

ayahmu meninggal kena ledakan bom gereja

haruskah ada seseorang yang mati lebih dulu untuk memberikan alasan

atas cita-cita kemanusiaan?

Tuhan, Kau ada di saluran berapa?

Oktober 2011

Aristoteles Dan Fiksi Mini

Menurut aristoteles, yg menelurkan salah satu teori cerita paling tua yaitu sebuah cerita memiliki awalan, tengah dan akhir. (Struktur tiga babak.) Jika kita mengikuti teori itu, meskipun itu bukan teori satu satunya, maka semestinya sebuah fiksi memiliki unsur-unsur tsb. Awalan sebagai perkenalan (bisa berupa kalimat tersirat) , tengah itu puncak konflik, akhir adalah solusi atau resolusi.

Awalan, puncak maupun resolusi/solusi mengacu pd struktur bukan pada kronologi, artinya; urutannya bisa dibolak-balik atau bahkan berhimpit satu sama lain. Justru di sinilah yg menjadikan kekuatan sebuah fiksimini. Tantangannya adalah bagaimana memenuhi unsur-unsur itu di dalm 140 karakter yg sebaiknya mengandung : aspek yg baik dr sebuah cerita yaitu suspense atau surprise.

Fiksimini merupakan sebentuk wahana di mana eksperimentasi seprti itu dilakukan. Kemudian akan menjadi lengkap ketika pembaca bisa menangkap premis yang melandasi plot dlm cerita itu. Premis ini sendiri biasa merupakan gagasan tersembunyi yang sebaiknya tdk pembaca temukan pd kesempatan pertama perjumpaannya dgn teks sehingga sebuah fiksimini bisa terhindar dr deretan slogan maupun definisi-definisi yg terlalu verbal.

Pertanyaan dari mas S che Hidayat:

S Che Hidayat ::. Fiksimini - Mucikari -

( ini hanya copas)

Semalam lagi terlewat, dalam dada perih teriris, uang yang digenggamnya tak cukup meski hanya untuk membayar terapi HIV-nya.

adakah dari ketiga unsur di atas -yang di sebutkan kak SusyAyu Dua, di fiksimini itu.

sengaja saya ambil contoh dari tulisan saya sendiri...

terima kasih.

Jawaban :

SusyAyu Dua

Mas S Che Hidayat,ya. ada. Frase "semalam lagi terlewat" merupakan introduksi pd pembaca bahwa plot yang dijabarkan sesudahnya merupakan proses yang sudah berkelanjutan, berhimpit-himpit dengan surprise "uang yang digenggamnya tak cukup" yang merupakan puncak konflik dan sekaligus resolusi dari plot.

Ada baiknya juga untuk menggarisbawahi bahwa seringkali dalam fiksi mini, bagian-bagian yang merupakan introduksi, puncak dan resolusi hanya bisa dikenali sebagai 'lengkap' ketika ketiganya telah ditandai oleh pembaca. Himpitan-himpitan semacam ini yang merupakan salah satu kekhasan fiksi mini, dan juga sekaligus kekuatannya.

Keterbatasan ruang (yang inipun hanya berlaku dalam ‘rubrik’ ini, yakni 140 karakter) yang sudah didefiniskan sebelumnya memberi keharusan untuk mengasah kesanggupan menuangkan gagasan dalam 'ketidaklengkapan-ketidaklengkapan' yang musti berefek 'lengkap' dalam imajinasi pembaca.

Masalahnya adalah apakah kisah yang ditulis cukup seduktif untuk membuat pembaca melengkapinya sendiri dalam gagasan yang terbit dalam benak mereka setelah membacanya?

Demikianlah salah satu kemenarikan dari fiksi mini. Seduksi, suspense, surprise.. mungkin demikian yang bisa diangankan dari sebuah fiksi mini. Tentu saja ini juga bukan segalanya :)

Buat teman yg ingin mengetahui teori dasar ttg struktur tiga babak ini, bisa dibaca di buku Poetics-nya Aristoteles

Dalam bukunya, Poetics, Aristoteles, banyak menelaah tentang tragedi, sebuah bentuk dramatik yang banyak ditemukan dalam sebagian besar literatur klasik Yunani. Menurutnya, sebuah tragedi memiliki enam bagian yang mendasar, yaitu Plot, Karakter, Diksi, Ide (Thought), Spektakel (spectacle) dan Lagu (Song). Dalam hal plot, demikian yang ia katakan:

The plot, then, is the first principle, and, as it were, the soul of a tragedy:…

Dan lanjutnya:

Chapter VII

.. Tragedy is an imitation of an action that is complete, and whole, and of a certain magnitude; .. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity, or as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other things follows it. A well constructed plot, therefore, must neither begin nor end at haphazard, but conform to these principles.

Bila disimak, mungkin bisa ketemukan banyak sekali karya-karya sekarang ini yang tidak sepenuhnya memenuhi yang dijabarkan dalam Poetics, tapi demikianlah jamaknya sebuah teori, yang akan terus direvisi dari waku ke waktu. Akan tetapi, dalam kesempatan pertama, penjabaran teori-teori ‘babon’ semacam ini menarik untuk disimak, karena demikianlah pondasi pengertian kita akan kenyataan (karya sastra) bisa kita tetapkan. Sebuah pondasi semata-mata tentu saja tidak memadai, tapi kita tetap memerlukannya sebagai dasar bukan?

Dalam hal fiksi mini kita, tentu saja kita bisa melampaui teori itu, atau teori manapun, dan memang seharusnyalah demikian, sebuah karya kreatif semestinya terbebas dari aturan. Tapi ketika kita ingin melampaui aturan, bukankah aturan itu sendiri harus kita kenali? Dan tentu saja, sekali lagi, ini juga bukan satu-satunya aturan.

Sekelumit tulisan tentang gagasan aristoteles mengenai struktur tiga babak ini sekali lagi bukan agar fiksimini yang kita tulis hanya memenuhi hal tersebut, tapi justru agar eksperimen-eksperimennya dapat melampaui kebakuan-kebakuan yang ada. Demikian takdir yang mestinya ditempuh oleh sastra.

Terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. ***

(tulisan ini berawal dr status saya untuk menyemangati dan memberi masukan yang lebih praktis kepada teman-teman peserta # fiksi 140, namun kemudian berkembang menjadi sebuah note seperti ini).

Susy Ayu

Pelaku Sastra

27 Oktober 2011

Awalan, puncak maupun resolusi/solusi mengacu pd struktur bukan pada kronologi, artinya; urutannya bisa dibolak-balik atau bahkan berhimpit satu sama lain. Justru di sinilah yg menjadikan kekuatan sebuah fiksimini. Tantangannya adalah bagaimana memenuhi unsur-unsur itu di dalm 140 karakter yg sebaiknya mengandung : aspek yg baik dr sebuah cerita yaitu suspense atau surprise.

Fiksimini merupakan sebentuk wahana di mana eksperimentasi seprti itu dilakukan. Kemudian akan menjadi lengkap ketika pembaca bisa menangkap premis yang melandasi plot dlm cerita itu. Premis ini sendiri biasa merupakan gagasan tersembunyi yang sebaiknya tdk pembaca temukan pd kesempatan pertama perjumpaannya dgn teks sehingga sebuah fiksimini bisa terhindar dr deretan slogan maupun definisi-definisi yg terlalu verbal.

Pertanyaan dari mas S che Hidayat:

S Che Hidayat ::. Fiksimini - Mucikari -

( ini hanya copas)

Semalam lagi terlewat, dalam dada perih teriris, uang yang digenggamnya tak cukup meski hanya untuk membayar terapi HIV-nya.

adakah dari ketiga unsur di atas -yang di sebutkan kak SusyAyu Dua, di fiksimini itu.

sengaja saya ambil contoh dari tulisan saya sendiri...

terima kasih.

Jawaban :

SusyAyu Dua

Mas S Che Hidayat,ya. ada. Frase "semalam lagi terlewat" merupakan introduksi pd pembaca bahwa plot yang dijabarkan sesudahnya merupakan proses yang sudah berkelanjutan, berhimpit-himpit dengan surprise "uang yang digenggamnya tak cukup" yang merupakan puncak konflik dan sekaligus resolusi dari plot.

Ada baiknya juga untuk menggarisbawahi bahwa seringkali dalam fiksi mini, bagian-bagian yang merupakan introduksi, puncak dan resolusi hanya bisa dikenali sebagai 'lengkap' ketika ketiganya telah ditandai oleh pembaca. Himpitan-himpitan semacam ini yang merupakan salah satu kekhasan fiksi mini, dan juga sekaligus kekuatannya.

Keterbatasan ruang (yang inipun hanya berlaku dalam ‘rubrik’ ini, yakni 140 karakter) yang sudah didefiniskan sebelumnya memberi keharusan untuk mengasah kesanggupan menuangkan gagasan dalam 'ketidaklengkapan-ketidaklengkapan' yang musti berefek 'lengkap' dalam imajinasi pembaca.

Masalahnya adalah apakah kisah yang ditulis cukup seduktif untuk membuat pembaca melengkapinya sendiri dalam gagasan yang terbit dalam benak mereka setelah membacanya?

Demikianlah salah satu kemenarikan dari fiksi mini. Seduksi, suspense, surprise.. mungkin demikian yang bisa diangankan dari sebuah fiksi mini. Tentu saja ini juga bukan segalanya :)

Buat teman yg ingin mengetahui teori dasar ttg struktur tiga babak ini, bisa dibaca di buku Poetics-nya Aristoteles

Dalam bukunya, Poetics, Aristoteles, banyak menelaah tentang tragedi, sebuah bentuk dramatik yang banyak ditemukan dalam sebagian besar literatur klasik Yunani. Menurutnya, sebuah tragedi memiliki enam bagian yang mendasar, yaitu Plot, Karakter, Diksi, Ide (Thought), Spektakel (spectacle) dan Lagu (Song). Dalam hal plot, demikian yang ia katakan:

The plot, then, is the first principle, and, as it were, the soul of a tragedy:…

Dan lanjutnya:

Chapter VII

.. Tragedy is an imitation of an action that is complete, and whole, and of a certain magnitude; .. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity, or as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other things follows it. A well constructed plot, therefore, must neither begin nor end at haphazard, but conform to these principles.

Bila disimak, mungkin bisa ketemukan banyak sekali karya-karya sekarang ini yang tidak sepenuhnya memenuhi yang dijabarkan dalam Poetics, tapi demikianlah jamaknya sebuah teori, yang akan terus direvisi dari waku ke waktu. Akan tetapi, dalam kesempatan pertama, penjabaran teori-teori ‘babon’ semacam ini menarik untuk disimak, karena demikianlah pondasi pengertian kita akan kenyataan (karya sastra) bisa kita tetapkan. Sebuah pondasi semata-mata tentu saja tidak memadai, tapi kita tetap memerlukannya sebagai dasar bukan?

Dalam hal fiksi mini kita, tentu saja kita bisa melampaui teori itu, atau teori manapun, dan memang seharusnyalah demikian, sebuah karya kreatif semestinya terbebas dari aturan. Tapi ketika kita ingin melampaui aturan, bukankah aturan itu sendiri harus kita kenali? Dan tentu saja, sekali lagi, ini juga bukan satu-satunya aturan.

Sekelumit tulisan tentang gagasan aristoteles mengenai struktur tiga babak ini sekali lagi bukan agar fiksimini yang kita tulis hanya memenuhi hal tersebut, tapi justru agar eksperimen-eksperimennya dapat melampaui kebakuan-kebakuan yang ada. Demikian takdir yang mestinya ditempuh oleh sastra.

Terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. ***

(tulisan ini berawal dr status saya untuk menyemangati dan memberi masukan yang lebih praktis kepada teman-teman peserta # fiksi 140, namun kemudian berkembang menjadi sebuah note seperti ini).

Susy Ayu

Pelaku Sastra

27 Oktober 2011

Kunamai Kau Kenangan

Aku melihatmu di tengah kerumunan, dengan pucat yang memasi di seluruh mu. Tanah pijakanku serasa bergetar disaat kaki mungil bersepatu kets mu menjejak dari atas kereta malam terakhir. Udara malam kini menamparku berkali-kali dari keterpesonaan.

" Menepilah…!"

Sebelah tanganmu menutup wajah, ketika darah terpercik dari kerumunan. Sebelah lagi kau biarkan kuraih untuk menepi.

"Tidak seharusnya dia diperlakukan begitu…dia hanya pencopet kecil…" suaramu merintih.

Sungguh aku yang terkapar, kau curi semua rasa di dalam hatiku dengan bibir gemetarmu, wajah pucatmu terus menerus menggantung di pelupuk mata. Kau bangkitkan aku berkali-kali.

Kau bilang kau pernah membenci kota ini, bahkan mungkin masih tersisa itu di dalam hatimu. Tapi sesuatu hal membawamu kemari, sendiri, dan pertemuan tak terduga ini mencipta banyak hal diluar kuasaku.

Kau cuma bergumam, dengan kalimat yang sulit kumengerti maknanya, bahwa alur hidupmu berubah di kota ini. Kota yang berpakaian sangat santun ini sanggup mencabik habis seluruh lorong nafasmu. Kau membenci tempatku menatap bintang sepanjang malam. Tapi disebaliknya, kau duduk bersebelahan denganku, cuma ini caramu mencintai rasa sakitmu, kau bilang begitu.

Tapi aku tidak cukup punya waktu untuk berusaha memahamimu, pun untuk memahami ledakan-ledakan dari suram di dalam sini. Aku berharap sedikit saja cahaya dari mendung di atas langit rumahku, tapi kau memberi banyak, lebih dari bulan yang sengaja purnama. Di usia hampir tiga puluhku ini, percayakah kau jika ku katakan bahwa cinta pertama kali datang untukku?

Aku selalu berharap kau percaya geletar pertama yang bangkit sebagai pengetahuan, ini adalah sesuatu yang kita sebuat cinta. Dan kau yang mebawanya ke rumahku, aku melihat geletar dimatamu yang tidak sependapat denganku.

"Apa artinya,." katamu. Tidak memberikan makna apa-apa dalam hidup, apakah dia datang yang pertama atau kesekian. Bagimu itu hanya dongeng-dongeng kepedihan yang terus menerus diturun temurunkan. Kenangan yang memaksakan diri untuk mencipta rasa bahagia bagi orang-orang yang merasa kehilangan.

Ah, tidak, aku tidak ingin membuat deretan kenangan di bumi ini tentang sebuah kisah cinta pertama. Memalukan, kita berdebat di rumput rumahku hanya karena sebuah cinta yang datang pertama kali. Tapi jika kau ijinkan aku bersumpah, aku ingin membelah langit dengan semburat dari matamu, sinar itu tentu akan sanggup, seperti ia telah membelah dadaku dan meninggalkan bongkahan besar untuk selalu kusimpan.

***

Kau mulai menyibakkan selubung kelabumu dengan sebuah kisah seperti hujan yang sangat sedikit, tentang kebencianmu yang membuatmu selalu merasa terdampar di kota ini sekaligus membuatmu ingin kembali dan kembali, meski tanpa kekuatan.

Kala itu, berbaring dalam telanjang di tengah jerami kering, Jogja, memanggilmu "perawan". Tapi engkau bukan Maria, dan juga bukan bayimu (yang tak sempat lahir) adalah Jesus.

"Tapi telah kuberikan cintaku seutuhnya!" sergahmu.

Tetap saja, sejarah mengancingkan celananya dan berpaling. Maka dengan pedih di selangkanganmu kau teruskan hidupmu. Kota itu pun bangkit dari tidur ayamnya dan mencegahmu berpamitan.

Kau lalu memang menyelinap darinya sambil terus menyusun kiat yang lebih nyaman untuk berselingkuh dengan dirimu sendiri, sebab semua kota cuma hamparan lendir bagimu. Kau terus berjalan karenanya, sampai kemudian kau temui laki-laki lain itu, yang telapak tangannya berlubang. Dan selain alasan penyaliban atas dirinya sendiri, ditempuhnya sekarat untuk ia sampaikan pesan ini : Bahwa Engkau tak berdosa Bahwa kota itu, yang adalah kota ini, tetap memanggilmu "perawan!"Kau menyusut air matamu perlahan.

Tapi ternyata musim berdusta tak bertahan lama, kau terkoyak lagi, oleh sebuah penuntutan yang tak bisa mengadili dengan adil. Kau tetap saja seorang perempuan yang tidak sebening embun ketika matahari mulai terbangun walau hanya kota ini yang tetap memanggilmu perawan.

Kau ciptakan sungai dan senja, di sebalik kenanganmu yang sarat oleh siksa, juga di telapak tanganmu. Warna jingga keunguan kau semburatkan di ujung jari. Jika makna alirku serupa batu hitam di dasar berlumut, hanya senjamu yang dapat menghapus warna laut. Abadikan ia dalam remasan tanganmu. Dan kapal-kapal akan terselip di rambutku. Badai akan tercipta dari helai-helai gairah yang berguguran. Mengalir, mengalirlah kata-katamu di sungai mu. Senja merah yang sangat kusuka. Tanganmu kekal meremas punggunggku.

Lalu kau menangis…..

Dengarlah perempuan yang kutemui dalam separuh perjalananku, aku adalah batu hitam yang diam itu. Sebermula adalah wujud untuk kemudian menjadi ada. Dari ada lalu terbit kesedihan, dan pada kesedihan hinggap kehidupan. Bersamanya, hinggap pula engkau. Maka cuaca telah mempertemukan kita. Dan senja yang kau ciptakan memperlembut kemarau, menaburkan embun dan menumbuhkanmu. Akarmu lembut menggemburkanku. Lalu dalam musim, kau mengikisku, butir demi butir, tanpa aduh, tanpa keluh.

Kau telah menghidupkan aku dalam urai. Untuk kemudian larut sebagai gembur, tempat di atasnya kau beranak pinak, menghampar hijau tengadah menentang matahari. Bersediakah kau menikah denganku nanti?

Kau cuma menangis….(lagi)

Sementara putingmu bergeser di punggungku, aku bercerita bahwa sebatang selokan ini Rajaku yang bikin. Ketika Opak dan Progo bertemu, maka Mataram akan menjadi rahim bagi kelanggengan. Ketika kemudian sungai darahmu dan sungai darahku menyatu tak lama kemudian, tidakkah gagasan tentang keabadian Mataram itu begitu syahwati? Tak kau jawab tanyaku.

Matamu maut yang padam menatapku, dan cengkeraman kukumu di punggunggku…Ah..keabadian adalah sedetik sebelum kau tertelungkup, sungai hidupmu mengalir, sungai hidupku mengalir, dalam gelimang cahaya bulan di permukaan selokan Mataram.

Kau telah menemukanku, yang tersesat dalam kabut. Ketika kupanggil namaku, tapi cuma gaungnya sendiri. Lalu hujan turun, lagi, bertahun kemudian. Masih saja tak ada siapapun. Cuma sepotong sajak yang menegaskan aduhku. Hujan turun di rumput. Ada juga hujan untukku, dan Nuh. Tapi tak akan aku bersamanya, sebab bahkan belibis pun berpasangan di danau itu. Siapa gerangan aku, laki-laki, di padang ini, di Timur Sorga, tanpa Hawa?

Ingin kusebut engkau ibuku, yang telah memberiku koin, untuk membuatku menempuh level berikutnya. Kau telah membuatku terus menerus merasa berharga, sebab koin-koin membuat pertempuran terus ada, dan akulah pemenangnya. Meski bila tidak, kau selalu memberiku nafas, seperti koin yang terus selalu ada untuk pertarungan berikutnya.

Ingin ku sebut kau adalah ibuku, yang dari putingmu terus menggelinding koin-koin berikutnya, gairah hidupku, rasa adaku. Kau yang telah menemukanku! Tidak sekedar sebuah cinta baru tumbuh di hati yang berkarat. Kau menarikku dari tempatku tinggal, membuka mata hati untuk berusaha melihat bahwa jalan ini tidak seburuk yang kukira. Patahan-patahan semangat kau susun, seperti menjahit perca demi perca. Kau mencipta aku, wahai perempuan. Lebih dari sekedar jasadmu yang terbangun dari tulang rusukku. Ah, karena itukah yang membuatku lemah…sementara kau tidak perempuan, tak ada yang mengurangi rusukmu.

Kupikir kita telah menggenggam harapan, ketika kita menautkan apa yang disebut cinta. Terlambatkah itu menyerbuku? Lalu kaupun berkemas, sebelum mengakhirinya dengan sebuah selamat tinggal yang ganjil. Tapi kereta selalu tak mau menunggu, meskipun ia selalu bisa saja berangkat telat, seperti semua kekasih yang mengkhianatimu.Hingga malam itu, dalam lengking yang terdengar seperti peluit terakhir, malam menelanmu bulat-bulat, dengan suara gemuruh yang masih saja bergema sebagai separo mimpi separo jaga hingga dua puluh tujuh purnama kemudian.

Aku mengenangmu sebagai suara gemuruh yang hilang di ujung stasiun, mengingatnya lagi dan lagi, bertalu-talu dalam nadiku. Hingga kemudian, ia menyatu sebagai degup jantungku. Demikianlah engkau tinggal dalam diriku, jauh sesudah semua pengkhianatan yang paling pedih dilupakan orang, dan bahkan tidak bisa kueja lagi sejarahmu sebagai kata-kata. Engkau tinggal di sekelilingku sebagai cuaca yang memerangkapku dari musim ke musim.

Tapi pun aku tahu, kau mengambang juga di langit kotamu. Memerangkap sekian laki-laki lain dalam cuaca. Aku tahu. Aku tahu. Pengkhianatan telah menjadikanmu begitu lihai mengemas kegetiran. Dan kereta malam terakhir itu telah benar-benar merampasmu dari heningku yang sudah mulai bingar. Kau selimuti engganmu dengan senyum , dari sebalik jendelamu kutanggap keberatan itu. Tangan yang dipaksa untuk melambai tanpa gerak, melekat. Aku berlari, coba menyusulmu, mengiringi lajunya. Kau terampas, aku terkapar, aku harap ini hanya sejenak. Sekedipan mata. Kelak aku ingin kita bertemu lagi.

Kau tahu, di seberang pengkhianatan, tidak ada lagi yang cukup pedih untuk menjadi sebuah roman yang mengharukan, pun juga tidak celotehan tolol separo-mimpi-separo jaga ini. Kelak, aku akan cuma jadi laki-laki kesekian dalam hidupmu. Laki-laki kesekian yang tidak penting lagi untuk mencintaimu atau mengkhianatimu. Tapi aku mengingatmu, sebagai gemuruh yang lenyap di ujung stasiun.

Satu-satunya ingatan yang diijinkan kumiliki, sebelum membeku sebagai sebongkah batu, yang cuma bisa merasakan kesunyian, tapi tak bisa menamainya. Ya, aku tak bisa menamaimu. Aku merasakanmu, mengingatmu, tapi tak bisa kunamai kenanganku.

Kelak, perempuan, bila tiba saatnya, aku akan menemuimu, setelah kusesap lagi Buah Pengetahuan sekali lagi, terkutuk untuk kedua kalinya, terlempar dari diam ini, mencarimu di muka bumi, terperangkap di bawah kolong langit. Sebab, perempuan, sebab it is you that invented me.

******

Ah….Dimanakah kau, Mbak?

Betapa tololnya aku, setelah habis hembusan rokokku berbatang-batang baru kusadari kau begitu jauh dariku. Berapa jarak kita, Mbak? Ratusan kilometer ini menjamahku dari tenang di sisimu. Kau ada di jarak itu, dalam sebuah rumah, dimana seorang laki-laki menjaga pintunya, dan di kakinya kau bersimpuh, membasuhnya. Mungkin bukan, kau adalah putri itu, yang selendang putihnya melambai oleh angin di pucuk menara, dengan naga melingkar di jenjangnya, dengan mantra mengambang di gerbangnya. Di sana, aku tahu, seorang nenek sihir menjelma laba-laba tua yang sarangnya memenjaramu.

Tracy Chapman di layar, menggantung di depan stage. Di atasku, langit menyingkap, bintang-bintang, ah. Sebatang lilin bertahan dari gerimis di sebuah cekungan, mencegahmu untuk tidak terperosok di sana, lalu bangku-bangku , dan kursi, music itu, gadis –gadis bak boneka keramik itu, sejumlah pasangan yang bergeremang dalam gelap. Kupikir kopi ini terlalu pahit, mungkin aku membutuhkan tambahan gula. Ketika waitress itu mendekat, ia mendekatkan telinganya ke mulutku, "Apakah saya bisa minta tambahan gula lagi?"

Kupikir aku adalah seorang pengembara, menyalakan unggunan api di seberang jendelamu. Kulihat kau berdandan, nun di atas sana, dan selendang itu masih saja melambai oleh angin. Ketika kusesap kopiku, dari balik lidah api itu, kesedihan menyerbu dengan cara yang sangat menyakitkan; untuk siapakah gerangan, Her majesti, engkau berdandan? Sungguh angin begitu jahat di luar sini. Dan sunyi ini merubung tak tertahankan. Pun langit tetap saja melengkung tanpa jawaban. Kenapa kita tidak bercakap saja, berdiang dengan kata-kata ; mungkin tidak, mungkin cuma bertatapan, atau bercinta begitu saja, seperti sepasang serangga.

Lalu, sejumlah permaafan, atas jarak itu, laki-laki itu, nenek sihir itu, naga yang melingkar itu, mantra itu, menara itu, adaku dan adaku, yang tak bersisian. Ketika aku mendongak, kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali.

Seseorang memanggil namaku, "Maukah kau memberi pengantar untuk pertunjukan kita malam ini?"

Menempuh meja-meja itu, gerimis membungkusku, dan di bawah lampu aku tersenyum pada penonton yang tak kukenal dan berkerumun dalam remang. Ia mati muda, kataku, seperti Chairil Anwar, Soe Hok Gie, atau Nike Ardilla. Kerumunan itu tidak menjawab, aku tahu, aku bicara untuk diriku sendiri, sebab aku adalah laki-laki di bawah sorot lampu.

Aku berharap kau ada di sana, meskipun tak kulihat kau dalam gelap. Aku berharap kau menungguku, setelah aku turun dari panggung, menempuh meja-meja, pasangan yang bergenggaman, dentum musik dan sorot lampu. Aku berharap kau menungguku, untuk saling berbisik lagi, dan menjadikanku laki-laki yang tidak bicara pada dirinya sendiri.

Dalam benakku, kutemukan kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali. Hallo, can I call You, Mbak? Tengah malam ini, kutulis sebuah surat panjang untukmu.

Aku belum bisa terlelap. Kamu sedang apa?

Sender: mbak

+ 6281284XXXXX

Boleh aku menelponmu, mbak? Sebentar saja.

Send.Klik

Delivered

Tidak perlu! Dia memang tidak pulang lagi malam ini.

Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja.

Irit-irit pulsamu. Selamat tidur ya?

Sender: mbak

+ 6281284XXXXX

***

Dalam tidurmu kau bergumam. Dan ketika kusadari bahwa hujan masih gerimis di luar, aku meraihmu. Di cekungan punggungmu, tanganku tergelincir. Kusentuh lehermu, lunak. Dari balik kulitnya nadimu berdenyut. Di dalamnya, darah mengalir. Sunyi berkejaran di sana. Kau bergumam lagi.

"Tidak sayang, malam masih panjang." kataku. "Bersembunyilah."

Pagi nanti sejumlah headlines akan menyerbu. Aku ingin kita terperangkap di sini, dalam sekarat abadi ini, sebab hidup cuma setarikan nafas, dan kita cuma akan bisa berbahagia.

"Tidurlah," kataku. Kulitmu licin, dan tiap kali aku menyusurinya, hidup menguar dari tubuhmu, bergelombang; dimintanya engkau menanggunggkannya, dari sepi ke sepi, aku tahu.

Tapi tidak malam ini. Di bawah selimut, kita telanjang, seperti manusia pertama yang tidak mengenal pengetahuan, dan Tuhan seperaihan tangan dari adaku dan adamu. Semesta baru saja diciptakan, kau cium baunya, mengambang di luar sana. Kita tidak ingin perduli.

Di atas pahaku, kakimu menindihku. Kurasakan selangkanganmu di sana. Lembab, dan dalam setarikan nafas, aku akan tahu di situ menguar bau ludahku. Dalam gelap kita saling menjilat, karena kau tahu kita tidak abadi.

Ingin, ingin sekali aku menarikmu dari sana, dari tubuhmu yang tidur, untuk kemudian kau kenakan tubuhku, merasakannya. Aku ingin kau menjadi diriku, dalam dekat ini, memelukmu yang lelap. Dan akan kuajukan sebuah pertanyaan, "Apakah ia bahagia? Lihatlah, nafasnya teratur, kau bisa merasakan detak jantungnya, mendekatlah, cium ubun-ubunnya, kau baui rambutnya? Ia bahkan tidak mau melepaskan tubuhnya dari pelukanmu."

Akan ada sebuah perasaan bahagia yang ganjil menelusupimu. Mengembang seperti alam semesta, dari Penciptaan ke Kiamat, dan miliaran tahun adalah sekejapan mata. Akan ada jawaban untuk semua rahasia, yang akan menindihmu, sampai kau kelu, sebelum akhirnya meledak, sebab kau tidak akan mampu menyampaikannya padaku. Seperti Musa yang tak juga siuman di Bukit Sinai. Rahasia itu, bukankah tak tertahankan jawabannya, pun bila kau mampu memahaminya?

Di bawah rambutnya, kulitnya berwarna putih. Kau akan tersesat di sana. Setelah tersesat kau akan memanggil-manggil namanya, memintanya untuk membawamu pulang. Dan dia akan turun dari langit sebagai seekor bangau. Dan kau akan terbang bersamanya dalam gendongan di paruhnya, sebagai bayi. Dan dibawanya kau mengatasi keberadaanmu. Dan dibenamkannya kau dalam lembab hutannya, disusuinya kau dengan putingnya yang kerikil; kau akan menggigitnya keras-keras, sebelum ia melenguh. Dan dalam teriakan terakhir, dalam satu sentakan di selangkangannya, ia akan berdenyut cepat, melahirkanmu. Lalu kau akan menangis begitu saja seakan tanpa sebab, karen akau tidak ingin dilahirkan. Karena kau ingin terus berada di dalamnya. Karena kau adalah

anak cucu Adam, yang menangis jua di Canaan, setelah pengetahuan membuangnya dari surga. Dan dalam kapar, kau rasakan itu, keberadaanmu yang penuh sekaligus terasing, mengambang mengatasi dunia yang perawan di matamu, terhampar di luar tubuhmu. Aku tahu.

Dalam tidurmu, tahukah, aku berbisik padamu? "Setelah sejumlah teriakan tertahan dan ledakan, Mbak sayang, kita akan mengalami kematian-kematian kecil. Dengan demikian kita tahu, hidup ini berharga untuk dijalani, pun bila ia adalah sebuah kutukan."

Hujan masih gerismis di seberang jendela. Di sini, kita bersembunyi, dalam sekarat abadi.

***

Apa yang akan aku lakukan padamu, ketika pertama kali kita akan bertemu lagi?

Kulihat kau duduk di sana, di bangku fiber itu, keras, dingin , berwarna plastik. Dari jauh, aku akan sudah mencium baumu. Di tubuhku, melekat tujuh ratus kilometer pencarianku, bau besi layu, debu, keringat, debar jantungku. Di dadaku, kerinduanku. Di seberang pagar, Monas, tegak di atas Indonesia Raya yang terus menerus murung.

Kau seperti Jakarta. Bersolek terus menerus dan tak kunjung bahagia.

Aku akan menyapamu, mungkin dengan gugup, barangkali juga degup; dalam genggamanmu, kau tahu dalam diriku ada yang terus bersiap untuk meletup.

Lalu, Jakarta akan menenggelamkan kita. Di dalam taxi tangan kita bergenggaman, hatimu yang rusuh, sebab kau tahu barangkali tiap kelokan tengah mengawasimu. Di balik jendela, terpisah dari udara AC, Jakarta menggeram dan terengah; kemana, dimana, kemana Jakarta akan menyembunyikan kita?

Ingin ku bawa kau pergi dari sana, dari reruntuhan itu; di bawah lampunya yang gemerlap kau tidak berbahagia. Pergi, pergilah dari sana. Bersamaku kita putari bumi, seperti Columbus yang bertaruh dengan sebutir telur. Kita manusia pertama di muka bumi. Kau adalah istriku, Hawa, dan langit masih terus saja melengkung. Kau tahu, seharusnya kita tidak berada di sini. Kita pergi dari sini, ke tempat burung-burung bercakap, dan tak ada yang terjadi di luar lapar dan birahi.

Di bawah Pancoran, hatiku ngungun. Laki-laki gagah dan tegap itu, pada siapakah api yang nyala di tangannya itu hendak menerangi? Meluncur di jalan tol, menggenggam tanganmu, membaui ubun-ubunmu, dadamu yang lunak, tubuhmu yang lembut, kusapa Jakarta. Jakarta yang kubenci, Jakarta yang menyembunyikanmu. Jakarta yang menyembunyikan kita. Di bawah ketiaknya orang-orang berkerumun untuk hidup yang terlalu berlendir untuk dibela; Jakarta, Kramat Sentiong, Stasiun Tanah Abang, Tanjung Priok, Bekasi, di sana kita akan bercinta.

Aku tidak ingin kau hamil. Aku ingin menghamilimu di Tambi, di bawah perdu teh, tidak di sana. Aku ingin kau hamil, ketika kita bercinta di rerumputan, di semak-semak seperti binatang tak jauh dari belibis yang berenangan, di Ranu Kumbolo. Di rumahku kelak, tempat dua ekor koki berenangan di akurium dan hujan turun di luar. Tidak, tidak di Jakarta. Marilah kita menipu kota yang bangsat ini, kota yang terus menerus berdandan namun tak kunjung bahagia.

Perempuan-perempuan semakin banyak kutemui kau, semakin aku merasa sendiri.

Di manakah keabadian cintaku? Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, kalau kubenamkan wajahku di dadamu? Sebab tak mampu kutatap putingmu di mana dari sana menetes susu yang memberiku kehidupan. Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, bahwa tanpamu, siapakah aku di dataran keyakinan ini? Kau pahamikah ketakutanku, perempuan, bahwa di hadapanmu, aku berubah sebagai bayi, dan sebagai bayi aku tak hendak bersedia terlahir, seandainya saja bisa ku tawar? Bahwa disini, diriku, seluruh kekuatanku, kesombonganku, hidupku luruh, sebab kau perempuan, kau simpan jalan pulangku, di selangkanganmu?

Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi .Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakanNya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan.

Denganmu, Mbak sayang, aku ngungun oleh cemas asali ini. Denganmu, Mbak, kubiarkan ia menipuku. Sebab dalam benamku di tubuhmu, aku akan berteriak, sebagaimana ceracau Adam oleh langit yang tanpa jawaban. Dan usai aku tumpah, Mbak, ingatkan aku untuk pulang. Sebab hidup belum lagi usai untuk dijalani. Sebab kau adalah istri seseorang. Sebab kita tidak berdosa, dan suatu ketika kelak kita tidak akan lagi harus bersembunyi. Kita akan bercinta di manapun, sebab dengan kesungguhan hati, kita akui kecemasan kita akan yang tak abadi itu. Dan hidup, ah, adalah kesempatan buatku untuk menciummu berpanjang-panjang.

Maka, Mbak, temui aku di stasiun Gambir, lalu kita susun kembali kemuakkan kita akan dusta kotamu, dan hidup kita dalam birahi, hingga terbakar , hangus dalam bahagia.

"Pulanglah ….dan jangan pernah untuk melihat kebelakang….dimana pernah ada kita". Tapi kau malah memintaku demikian. Mataku berkaca. Masih kugenggam erat tanganmu di atas meja, di sebuah rumah makan, di depan toko buku yang selalu menautkan hati kita melalui kesukaanmu itu. Cuma itu tempat kita.

"Tetaplah di Jogja, banyak hal yang bisa kau lakukan di sana. Itulah tempatmu,…"

"Tidak, Mbak, tempatku di sampingmu, kelak aku akan sanggup membawamu dari laki-laki itu."

"Tidak ada masa depanmu denganku, tolong, lupakan aku."

"Tapi kau tidak bahagia, kau disakitinya terus menerus,sepanjang waktu, dan aku tidak sanggup melihat itu."

"Bagaimanpun juga dia masih suamiku, apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan."

"Terlambat kau bilang itu sekarang, Mbak, Cuma kau tempatku pulang."

Persetan dengan laki-laki itu, dia pun mengkhianatimu, kenapa dia tidak menceraikanmu saja? Aku membencinya, juga kau atas nama cintaku. Aku mengutuk dalam hati.

Semua itu kemudian menjadi pembicaraan kita yang terakhir. Tak ada yang lebih kuat tersisa di ingatanku selain lebam di matamu, dan kau biarkan tangan laki-laki itu terus memperlakukanmu demikian. Maka aku pulang, kembali menjauh tujuh ratus kilometer darimu seperti sebelum semua dimulai.

Saat ketika kau tidak mengijinkanku menangis sendirian,

aku akan mengingatnya. Apapun yang akan kita tempuh…

You are the most precious thing ever happened in my life

Sender: mbak

+ 62812xxxxx

Ah Mbak, rupanya cintaku belum cukup besar untukmu.

Send.Klik.

Pending.

******

Bekasi, (sekian waktu yang lampau)

dimuat dalam buku kumcerku "Perempuan Di Balik Kabut"

" Menepilah…!"

Sebelah tanganmu menutup wajah, ketika darah terpercik dari kerumunan. Sebelah lagi kau biarkan kuraih untuk menepi.

"Tidak seharusnya dia diperlakukan begitu…dia hanya pencopet kecil…" suaramu merintih.

Sungguh aku yang terkapar, kau curi semua rasa di dalam hatiku dengan bibir gemetarmu, wajah pucatmu terus menerus menggantung di pelupuk mata. Kau bangkitkan aku berkali-kali.

Kau bilang kau pernah membenci kota ini, bahkan mungkin masih tersisa itu di dalam hatimu. Tapi sesuatu hal membawamu kemari, sendiri, dan pertemuan tak terduga ini mencipta banyak hal diluar kuasaku.

Kau cuma bergumam, dengan kalimat yang sulit kumengerti maknanya, bahwa alur hidupmu berubah di kota ini. Kota yang berpakaian sangat santun ini sanggup mencabik habis seluruh lorong nafasmu. Kau membenci tempatku menatap bintang sepanjang malam. Tapi disebaliknya, kau duduk bersebelahan denganku, cuma ini caramu mencintai rasa sakitmu, kau bilang begitu.

Tapi aku tidak cukup punya waktu untuk berusaha memahamimu, pun untuk memahami ledakan-ledakan dari suram di dalam sini. Aku berharap sedikit saja cahaya dari mendung di atas langit rumahku, tapi kau memberi banyak, lebih dari bulan yang sengaja purnama. Di usia hampir tiga puluhku ini, percayakah kau jika ku katakan bahwa cinta pertama kali datang untukku?

Aku selalu berharap kau percaya geletar pertama yang bangkit sebagai pengetahuan, ini adalah sesuatu yang kita sebuat cinta. Dan kau yang mebawanya ke rumahku, aku melihat geletar dimatamu yang tidak sependapat denganku.

"Apa artinya,." katamu. Tidak memberikan makna apa-apa dalam hidup, apakah dia datang yang pertama atau kesekian. Bagimu itu hanya dongeng-dongeng kepedihan yang terus menerus diturun temurunkan. Kenangan yang memaksakan diri untuk mencipta rasa bahagia bagi orang-orang yang merasa kehilangan.

Ah, tidak, aku tidak ingin membuat deretan kenangan di bumi ini tentang sebuah kisah cinta pertama. Memalukan, kita berdebat di rumput rumahku hanya karena sebuah cinta yang datang pertama kali. Tapi jika kau ijinkan aku bersumpah, aku ingin membelah langit dengan semburat dari matamu, sinar itu tentu akan sanggup, seperti ia telah membelah dadaku dan meninggalkan bongkahan besar untuk selalu kusimpan.

***

Kau mulai menyibakkan selubung kelabumu dengan sebuah kisah seperti hujan yang sangat sedikit, tentang kebencianmu yang membuatmu selalu merasa terdampar di kota ini sekaligus membuatmu ingin kembali dan kembali, meski tanpa kekuatan.

Kala itu, berbaring dalam telanjang di tengah jerami kering, Jogja, memanggilmu "perawan". Tapi engkau bukan Maria, dan juga bukan bayimu (yang tak sempat lahir) adalah Jesus.

"Tapi telah kuberikan cintaku seutuhnya!" sergahmu.

Tetap saja, sejarah mengancingkan celananya dan berpaling. Maka dengan pedih di selangkanganmu kau teruskan hidupmu. Kota itu pun bangkit dari tidur ayamnya dan mencegahmu berpamitan.

Kau lalu memang menyelinap darinya sambil terus menyusun kiat yang lebih nyaman untuk berselingkuh dengan dirimu sendiri, sebab semua kota cuma hamparan lendir bagimu. Kau terus berjalan karenanya, sampai kemudian kau temui laki-laki lain itu, yang telapak tangannya berlubang. Dan selain alasan penyaliban atas dirinya sendiri, ditempuhnya sekarat untuk ia sampaikan pesan ini : Bahwa Engkau tak berdosa Bahwa kota itu, yang adalah kota ini, tetap memanggilmu "perawan!"Kau menyusut air matamu perlahan.

Tapi ternyata musim berdusta tak bertahan lama, kau terkoyak lagi, oleh sebuah penuntutan yang tak bisa mengadili dengan adil. Kau tetap saja seorang perempuan yang tidak sebening embun ketika matahari mulai terbangun walau hanya kota ini yang tetap memanggilmu perawan.

Kau ciptakan sungai dan senja, di sebalik kenanganmu yang sarat oleh siksa, juga di telapak tanganmu. Warna jingga keunguan kau semburatkan di ujung jari. Jika makna alirku serupa batu hitam di dasar berlumut, hanya senjamu yang dapat menghapus warna laut. Abadikan ia dalam remasan tanganmu. Dan kapal-kapal akan terselip di rambutku. Badai akan tercipta dari helai-helai gairah yang berguguran. Mengalir, mengalirlah kata-katamu di sungai mu. Senja merah yang sangat kusuka. Tanganmu kekal meremas punggunggku.

Lalu kau menangis…..

Dengarlah perempuan yang kutemui dalam separuh perjalananku, aku adalah batu hitam yang diam itu. Sebermula adalah wujud untuk kemudian menjadi ada. Dari ada lalu terbit kesedihan, dan pada kesedihan hinggap kehidupan. Bersamanya, hinggap pula engkau. Maka cuaca telah mempertemukan kita. Dan senja yang kau ciptakan memperlembut kemarau, menaburkan embun dan menumbuhkanmu. Akarmu lembut menggemburkanku. Lalu dalam musim, kau mengikisku, butir demi butir, tanpa aduh, tanpa keluh.

Kau telah menghidupkan aku dalam urai. Untuk kemudian larut sebagai gembur, tempat di atasnya kau beranak pinak, menghampar hijau tengadah menentang matahari. Bersediakah kau menikah denganku nanti?

Kau cuma menangis….(lagi)

Sementara putingmu bergeser di punggungku, aku bercerita bahwa sebatang selokan ini Rajaku yang bikin. Ketika Opak dan Progo bertemu, maka Mataram akan menjadi rahim bagi kelanggengan. Ketika kemudian sungai darahmu dan sungai darahku menyatu tak lama kemudian, tidakkah gagasan tentang keabadian Mataram itu begitu syahwati? Tak kau jawab tanyaku.

Matamu maut yang padam menatapku, dan cengkeraman kukumu di punggunggku…Ah..keabadian adalah sedetik sebelum kau tertelungkup, sungai hidupmu mengalir, sungai hidupku mengalir, dalam gelimang cahaya bulan di permukaan selokan Mataram.

Kau telah menemukanku, yang tersesat dalam kabut. Ketika kupanggil namaku, tapi cuma gaungnya sendiri. Lalu hujan turun, lagi, bertahun kemudian. Masih saja tak ada siapapun. Cuma sepotong sajak yang menegaskan aduhku. Hujan turun di rumput. Ada juga hujan untukku, dan Nuh. Tapi tak akan aku bersamanya, sebab bahkan belibis pun berpasangan di danau itu. Siapa gerangan aku, laki-laki, di padang ini, di Timur Sorga, tanpa Hawa?

Ingin kusebut engkau ibuku, yang telah memberiku koin, untuk membuatku menempuh level berikutnya. Kau telah membuatku terus menerus merasa berharga, sebab koin-koin membuat pertempuran terus ada, dan akulah pemenangnya. Meski bila tidak, kau selalu memberiku nafas, seperti koin yang terus selalu ada untuk pertarungan berikutnya.

Ingin ku sebut kau adalah ibuku, yang dari putingmu terus menggelinding koin-koin berikutnya, gairah hidupku, rasa adaku. Kau yang telah menemukanku! Tidak sekedar sebuah cinta baru tumbuh di hati yang berkarat. Kau menarikku dari tempatku tinggal, membuka mata hati untuk berusaha melihat bahwa jalan ini tidak seburuk yang kukira. Patahan-patahan semangat kau susun, seperti menjahit perca demi perca. Kau mencipta aku, wahai perempuan. Lebih dari sekedar jasadmu yang terbangun dari tulang rusukku. Ah, karena itukah yang membuatku lemah…sementara kau tidak perempuan, tak ada yang mengurangi rusukmu.

Kupikir kita telah menggenggam harapan, ketika kita menautkan apa yang disebut cinta. Terlambatkah itu menyerbuku? Lalu kaupun berkemas, sebelum mengakhirinya dengan sebuah selamat tinggal yang ganjil. Tapi kereta selalu tak mau menunggu, meskipun ia selalu bisa saja berangkat telat, seperti semua kekasih yang mengkhianatimu.Hingga malam itu, dalam lengking yang terdengar seperti peluit terakhir, malam menelanmu bulat-bulat, dengan suara gemuruh yang masih saja bergema sebagai separo mimpi separo jaga hingga dua puluh tujuh purnama kemudian.

Aku mengenangmu sebagai suara gemuruh yang hilang di ujung stasiun, mengingatnya lagi dan lagi, bertalu-talu dalam nadiku. Hingga kemudian, ia menyatu sebagai degup jantungku. Demikianlah engkau tinggal dalam diriku, jauh sesudah semua pengkhianatan yang paling pedih dilupakan orang, dan bahkan tidak bisa kueja lagi sejarahmu sebagai kata-kata. Engkau tinggal di sekelilingku sebagai cuaca yang memerangkapku dari musim ke musim.

Tapi pun aku tahu, kau mengambang juga di langit kotamu. Memerangkap sekian laki-laki lain dalam cuaca. Aku tahu. Aku tahu. Pengkhianatan telah menjadikanmu begitu lihai mengemas kegetiran. Dan kereta malam terakhir itu telah benar-benar merampasmu dari heningku yang sudah mulai bingar. Kau selimuti engganmu dengan senyum , dari sebalik jendelamu kutanggap keberatan itu. Tangan yang dipaksa untuk melambai tanpa gerak, melekat. Aku berlari, coba menyusulmu, mengiringi lajunya. Kau terampas, aku terkapar, aku harap ini hanya sejenak. Sekedipan mata. Kelak aku ingin kita bertemu lagi.

Kau tahu, di seberang pengkhianatan, tidak ada lagi yang cukup pedih untuk menjadi sebuah roman yang mengharukan, pun juga tidak celotehan tolol separo-mimpi-separo jaga ini. Kelak, aku akan cuma jadi laki-laki kesekian dalam hidupmu. Laki-laki kesekian yang tidak penting lagi untuk mencintaimu atau mengkhianatimu. Tapi aku mengingatmu, sebagai gemuruh yang lenyap di ujung stasiun.

Satu-satunya ingatan yang diijinkan kumiliki, sebelum membeku sebagai sebongkah batu, yang cuma bisa merasakan kesunyian, tapi tak bisa menamainya. Ya, aku tak bisa menamaimu. Aku merasakanmu, mengingatmu, tapi tak bisa kunamai kenanganku.

Kelak, perempuan, bila tiba saatnya, aku akan menemuimu, setelah kusesap lagi Buah Pengetahuan sekali lagi, terkutuk untuk kedua kalinya, terlempar dari diam ini, mencarimu di muka bumi, terperangkap di bawah kolong langit. Sebab, perempuan, sebab it is you that invented me.

******

Ah….Dimanakah kau, Mbak?

Betapa tololnya aku, setelah habis hembusan rokokku berbatang-batang baru kusadari kau begitu jauh dariku. Berapa jarak kita, Mbak? Ratusan kilometer ini menjamahku dari tenang di sisimu. Kau ada di jarak itu, dalam sebuah rumah, dimana seorang laki-laki menjaga pintunya, dan di kakinya kau bersimpuh, membasuhnya. Mungkin bukan, kau adalah putri itu, yang selendang putihnya melambai oleh angin di pucuk menara, dengan naga melingkar di jenjangnya, dengan mantra mengambang di gerbangnya. Di sana, aku tahu, seorang nenek sihir menjelma laba-laba tua yang sarangnya memenjaramu.

Tracy Chapman di layar, menggantung di depan stage. Di atasku, langit menyingkap, bintang-bintang, ah. Sebatang lilin bertahan dari gerimis di sebuah cekungan, mencegahmu untuk tidak terperosok di sana, lalu bangku-bangku , dan kursi, music itu, gadis –gadis bak boneka keramik itu, sejumlah pasangan yang bergeremang dalam gelap. Kupikir kopi ini terlalu pahit, mungkin aku membutuhkan tambahan gula. Ketika waitress itu mendekat, ia mendekatkan telinganya ke mulutku, "Apakah saya bisa minta tambahan gula lagi?"

Kupikir aku adalah seorang pengembara, menyalakan unggunan api di seberang jendelamu. Kulihat kau berdandan, nun di atas sana, dan selendang itu masih saja melambai oleh angin. Ketika kusesap kopiku, dari balik lidah api itu, kesedihan menyerbu dengan cara yang sangat menyakitkan; untuk siapakah gerangan, Her majesti, engkau berdandan? Sungguh angin begitu jahat di luar sini. Dan sunyi ini merubung tak tertahankan. Pun langit tetap saja melengkung tanpa jawaban. Kenapa kita tidak bercakap saja, berdiang dengan kata-kata ; mungkin tidak, mungkin cuma bertatapan, atau bercinta begitu saja, seperti sepasang serangga.

Lalu, sejumlah permaafan, atas jarak itu, laki-laki itu, nenek sihir itu, naga yang melingkar itu, mantra itu, menara itu, adaku dan adaku, yang tak bersisian. Ketika aku mendongak, kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali.

Seseorang memanggil namaku, "Maukah kau memberi pengantar untuk pertunjukan kita malam ini?"

Menempuh meja-meja itu, gerimis membungkusku, dan di bawah lampu aku tersenyum pada penonton yang tak kukenal dan berkerumun dalam remang. Ia mati muda, kataku, seperti Chairil Anwar, Soe Hok Gie, atau Nike Ardilla. Kerumunan itu tidak menjawab, aku tahu, aku bicara untuk diriku sendiri, sebab aku adalah laki-laki di bawah sorot lampu.

Aku berharap kau ada di sana, meskipun tak kulihat kau dalam gelap. Aku berharap kau menungguku, setelah aku turun dari panggung, menempuh meja-meja, pasangan yang bergenggaman, dentum musik dan sorot lampu. Aku berharap kau menungguku, untuk saling berbisik lagi, dan menjadikanku laki-laki yang tidak bicara pada dirinya sendiri.

Dalam benakku, kutemukan kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali. Hallo, can I call You, Mbak? Tengah malam ini, kutulis sebuah surat panjang untukmu.

Aku belum bisa terlelap. Kamu sedang apa?

Sender: mbak

+ 6281284XXXXX

Boleh aku menelponmu, mbak? Sebentar saja.

Send.Klik

Delivered

Tidak perlu! Dia memang tidak pulang lagi malam ini.

Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja.

Irit-irit pulsamu. Selamat tidur ya?

Sender: mbak

+ 6281284XXXXX

***

Dalam tidurmu kau bergumam. Dan ketika kusadari bahwa hujan masih gerimis di luar, aku meraihmu. Di cekungan punggungmu, tanganku tergelincir. Kusentuh lehermu, lunak. Dari balik kulitnya nadimu berdenyut. Di dalamnya, darah mengalir. Sunyi berkejaran di sana. Kau bergumam lagi.

"Tidak sayang, malam masih panjang." kataku. "Bersembunyilah."

Pagi nanti sejumlah headlines akan menyerbu. Aku ingin kita terperangkap di sini, dalam sekarat abadi ini, sebab hidup cuma setarikan nafas, dan kita cuma akan bisa berbahagia.

"Tidurlah," kataku. Kulitmu licin, dan tiap kali aku menyusurinya, hidup menguar dari tubuhmu, bergelombang; dimintanya engkau menanggunggkannya, dari sepi ke sepi, aku tahu.

Tapi tidak malam ini. Di bawah selimut, kita telanjang, seperti manusia pertama yang tidak mengenal pengetahuan, dan Tuhan seperaihan tangan dari adaku dan adamu. Semesta baru saja diciptakan, kau cium baunya, mengambang di luar sana. Kita tidak ingin perduli.

Di atas pahaku, kakimu menindihku. Kurasakan selangkanganmu di sana. Lembab, dan dalam setarikan nafas, aku akan tahu di situ menguar bau ludahku. Dalam gelap kita saling menjilat, karena kau tahu kita tidak abadi.

Ingin, ingin sekali aku menarikmu dari sana, dari tubuhmu yang tidur, untuk kemudian kau kenakan tubuhku, merasakannya. Aku ingin kau menjadi diriku, dalam dekat ini, memelukmu yang lelap. Dan akan kuajukan sebuah pertanyaan, "Apakah ia bahagia? Lihatlah, nafasnya teratur, kau bisa merasakan detak jantungnya, mendekatlah, cium ubun-ubunnya, kau baui rambutnya? Ia bahkan tidak mau melepaskan tubuhnya dari pelukanmu."

Akan ada sebuah perasaan bahagia yang ganjil menelusupimu. Mengembang seperti alam semesta, dari Penciptaan ke Kiamat, dan miliaran tahun adalah sekejapan mata. Akan ada jawaban untuk semua rahasia, yang akan menindihmu, sampai kau kelu, sebelum akhirnya meledak, sebab kau tidak akan mampu menyampaikannya padaku. Seperti Musa yang tak juga siuman di Bukit Sinai. Rahasia itu, bukankah tak tertahankan jawabannya, pun bila kau mampu memahaminya?

Di bawah rambutnya, kulitnya berwarna putih. Kau akan tersesat di sana. Setelah tersesat kau akan memanggil-manggil namanya, memintanya untuk membawamu pulang. Dan dia akan turun dari langit sebagai seekor bangau. Dan kau akan terbang bersamanya dalam gendongan di paruhnya, sebagai bayi. Dan dibawanya kau mengatasi keberadaanmu. Dan dibenamkannya kau dalam lembab hutannya, disusuinya kau dengan putingnya yang kerikil; kau akan menggigitnya keras-keras, sebelum ia melenguh. Dan dalam teriakan terakhir, dalam satu sentakan di selangkangannya, ia akan berdenyut cepat, melahirkanmu. Lalu kau akan menangis begitu saja seakan tanpa sebab, karen akau tidak ingin dilahirkan. Karena kau ingin terus berada di dalamnya. Karena kau adalah

anak cucu Adam, yang menangis jua di Canaan, setelah pengetahuan membuangnya dari surga. Dan dalam kapar, kau rasakan itu, keberadaanmu yang penuh sekaligus terasing, mengambang mengatasi dunia yang perawan di matamu, terhampar di luar tubuhmu. Aku tahu.

Dalam tidurmu, tahukah, aku berbisik padamu? "Setelah sejumlah teriakan tertahan dan ledakan, Mbak sayang, kita akan mengalami kematian-kematian kecil. Dengan demikian kita tahu, hidup ini berharga untuk dijalani, pun bila ia adalah sebuah kutukan."

Hujan masih gerismis di seberang jendela. Di sini, kita bersembunyi, dalam sekarat abadi.

***

Apa yang akan aku lakukan padamu, ketika pertama kali kita akan bertemu lagi?

Kulihat kau duduk di sana, di bangku fiber itu, keras, dingin , berwarna plastik. Dari jauh, aku akan sudah mencium baumu. Di tubuhku, melekat tujuh ratus kilometer pencarianku, bau besi layu, debu, keringat, debar jantungku. Di dadaku, kerinduanku. Di seberang pagar, Monas, tegak di atas Indonesia Raya yang terus menerus murung.

Kau seperti Jakarta. Bersolek terus menerus dan tak kunjung bahagia.

Aku akan menyapamu, mungkin dengan gugup, barangkali juga degup; dalam genggamanmu, kau tahu dalam diriku ada yang terus bersiap untuk meletup.

Lalu, Jakarta akan menenggelamkan kita. Di dalam taxi tangan kita bergenggaman, hatimu yang rusuh, sebab kau tahu barangkali tiap kelokan tengah mengawasimu. Di balik jendela, terpisah dari udara AC, Jakarta menggeram dan terengah; kemana, dimana, kemana Jakarta akan menyembunyikan kita?

Ingin ku bawa kau pergi dari sana, dari reruntuhan itu; di bawah lampunya yang gemerlap kau tidak berbahagia. Pergi, pergilah dari sana. Bersamaku kita putari bumi, seperti Columbus yang bertaruh dengan sebutir telur. Kita manusia pertama di muka bumi. Kau adalah istriku, Hawa, dan langit masih terus saja melengkung. Kau tahu, seharusnya kita tidak berada di sini. Kita pergi dari sini, ke tempat burung-burung bercakap, dan tak ada yang terjadi di luar lapar dan birahi.

Di bawah Pancoran, hatiku ngungun. Laki-laki gagah dan tegap itu, pada siapakah api yang nyala di tangannya itu hendak menerangi? Meluncur di jalan tol, menggenggam tanganmu, membaui ubun-ubunmu, dadamu yang lunak, tubuhmu yang lembut, kusapa Jakarta. Jakarta yang kubenci, Jakarta yang menyembunyikanmu. Jakarta yang menyembunyikan kita. Di bawah ketiaknya orang-orang berkerumun untuk hidup yang terlalu berlendir untuk dibela; Jakarta, Kramat Sentiong, Stasiun Tanah Abang, Tanjung Priok, Bekasi, di sana kita akan bercinta.

Aku tidak ingin kau hamil. Aku ingin menghamilimu di Tambi, di bawah perdu teh, tidak di sana. Aku ingin kau hamil, ketika kita bercinta di rerumputan, di semak-semak seperti binatang tak jauh dari belibis yang berenangan, di Ranu Kumbolo. Di rumahku kelak, tempat dua ekor koki berenangan di akurium dan hujan turun di luar. Tidak, tidak di Jakarta. Marilah kita menipu kota yang bangsat ini, kota yang terus menerus berdandan namun tak kunjung bahagia.

Perempuan-perempuan semakin banyak kutemui kau, semakin aku merasa sendiri.

Di manakah keabadian cintaku? Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, kalau kubenamkan wajahku di dadamu? Sebab tak mampu kutatap putingmu di mana dari sana menetes susu yang memberiku kehidupan. Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, bahwa tanpamu, siapakah aku di dataran keyakinan ini? Kau pahamikah ketakutanku, perempuan, bahwa di hadapanmu, aku berubah sebagai bayi, dan sebagai bayi aku tak hendak bersedia terlahir, seandainya saja bisa ku tawar? Bahwa disini, diriku, seluruh kekuatanku, kesombonganku, hidupku luruh, sebab kau perempuan, kau simpan jalan pulangku, di selangkanganmu?

Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi .Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakanNya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan.